日本の古都を歩いていると、通りに面して細長く、趣のある建物が並んでいる光景を目にすることがあります。これが、町家と呼ばれる日本の伝統的な商家や住居です。一見すると、どこも同じように見えるかもしれませんが、その内部には、日本の風土と暮らしの知恵が詰まった特別な空間があります。

今回は、町家の間取りの要となる通り庭について、その役割と特徴を分かりやすく解説していきましょう。

通り庭とは?

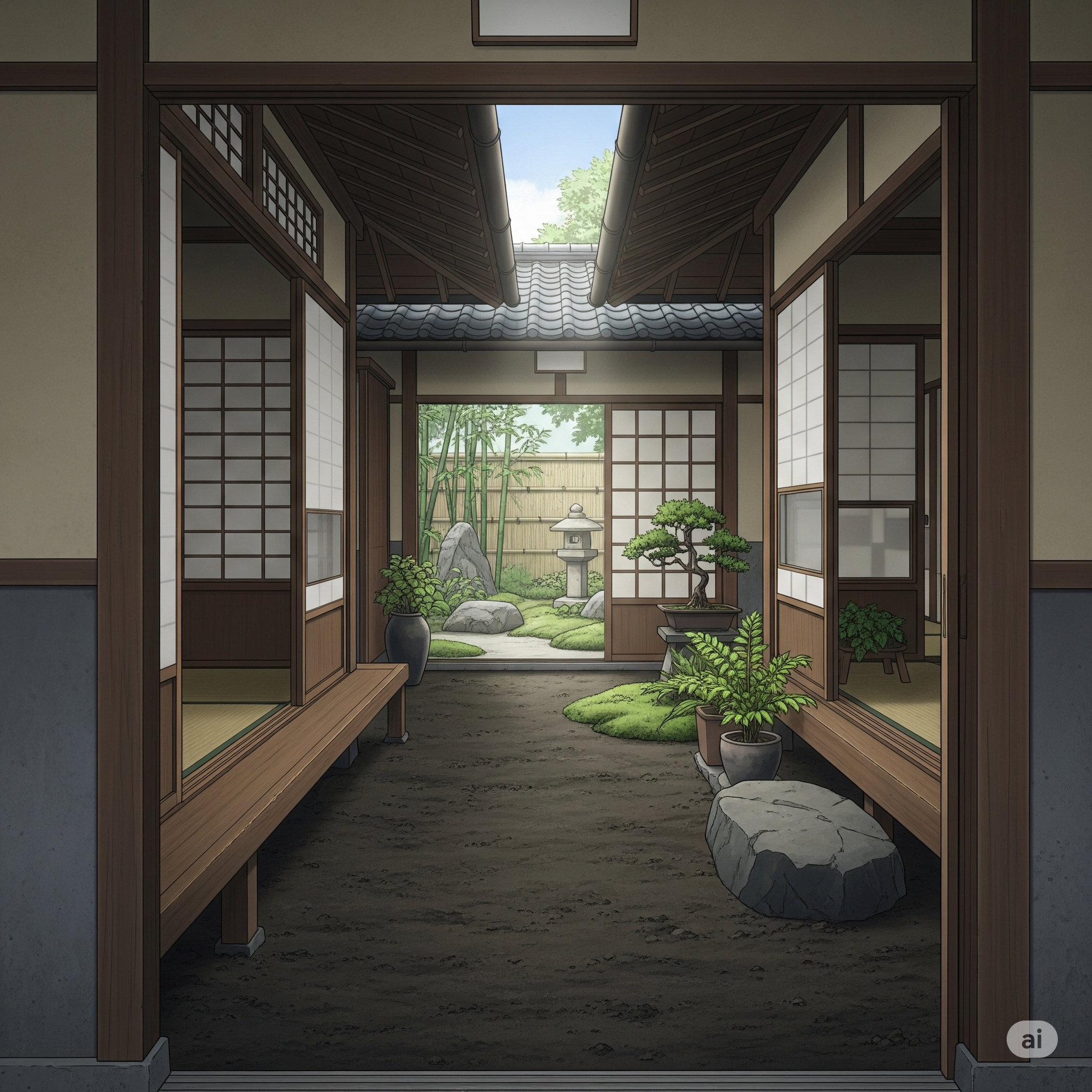

通り庭とは、道路から建物の奥にある裏庭までを直線で結ぶ、細長い土間のスペースです。京都などで見られる「うなぎの寝床」と呼ばれる間口が狭く奥行きが深い町家において、この通り庭が、建物の機能を支える重要な役割を果たしています。

通り庭の主な特徴と役割

通路としての機能

通り庭の最も基本的な役割は、家の奥にある台所や裏庭への通路です。土間として作られているため、靴を履いたまま移動できる利便性があり、重い荷物の運び入れも容易でした。

作業空間としての機能

かつての町家では、商売や家事の作業場としても利用されました。水仕事や火を使う調理作業など、床が汚れる可能性のある作業は、この通り庭で行われることが多かったのです。

換気と採光の機能

通り庭は、町家特有の奥行きを活かし、建物の表側と裏庭の間に空気の流れ(通風)を生み出します。これにより、家全体の換気を促し、高温多湿な日本の夏を快適に過ごすための知恵として機能していました。また、天窓や吹き抜けを設けることで、光を奥まで取り入れる採光の役割も担います。

建築士試験でのポイント

一級建築士試験では、通り庭に関する以下のポイントが問われることがあります。

-

「土間」であること:床が張られておらず、土足のまま使用できる空間。

-

「通り抜け」の形式:道路から裏庭までを直線的に繋ぐ間取り。

-

「換気・採光」の機能:奥行きが深い建物で、通風や採光を確保する役割。

通り庭は、単なる通路ではなく、機能性、快適性、そして美意識が融合した、日本の伝統建築を象徴する空間です。これらのポイントを理解することで、試験対策だけでなく、日本の文化や歴史への理解も深まることでしょう。

免責事項

本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。

コメント