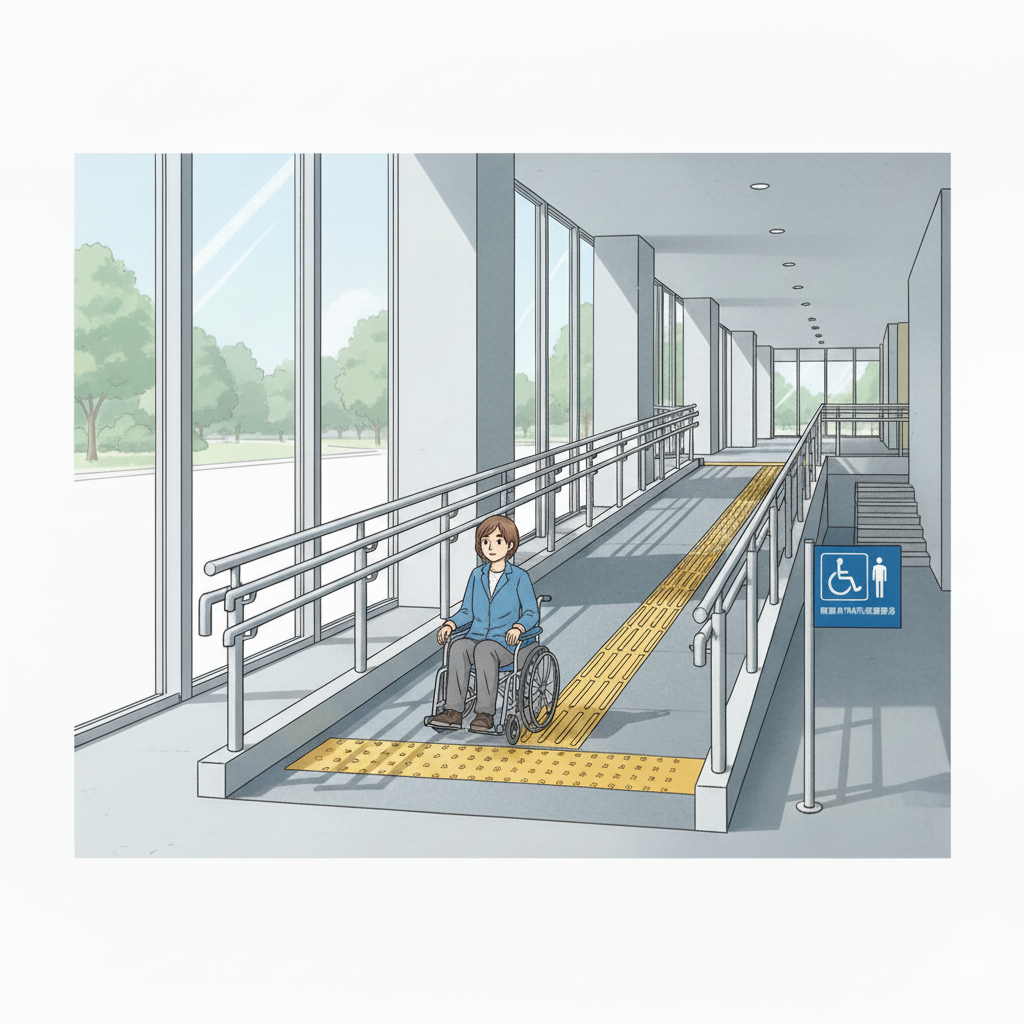

スロープ(傾斜路)は、階段などの段差を解消し、車椅子使用者や高齢者、ベビーカー利用者など、誰もが安全かつ円滑に移動できるようにするために欠かせない重要な要素です。特に建築設計においては、勾配、踊り場、手摺といった要素が、法律に基づいて厳格に定められています。

一級建築士試験にも頻出するこれらの基準は、安全性を確保するための最低限のルールです。今回は、スロープを計画する上で知っておくべき基本的な知識を解説します。

勾配(こうばい)

スロープの勾配は、水平距離に対する高低差の割合で示され、その緩やかさが利用者の負担や安全に直結します。日本の建築基準では、主に以下の2つの法律の基準が重要になります。

建築基準法施行令による基準

-

階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8 を超えないこと(12.5%以下)。

-

表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

この1/8勾配は、一般の歩行者用の傾斜路の基準として用いられます。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)による基準

より移動の円滑化に配慮した設計が求められる場合、バリアフリー法(正式には建築物移動等円滑化基準)が適用されます。

・移動等円滑化基準(最低限の基準) 1/12を超えないこと

・移動等円滑化基準誘導基準(望ましい基準) 1/12以下(屋外は1/15以下が望ましい)

1/12勾配は水平距離12 m進んで、1 mの高さを上る傾斜です。車椅子で自力走行する場合の限界に近い勾配とされており、安全な移動のためには1/15など、より緩やかにすることが望ましいです。

踊り場(おどりば)

スロープの途中に設けられる平坦な部分が踊り場です。長すぎるスロープは、車椅子使用者にとって大きな負担となり、また転倒・暴走の危険も増します。踊り場は、休憩や方向転換、スピード調整のために欠かせません。

バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準では、以下の設置が求められます。

-

高さが75 cmを超える傾斜路(勾配が1/20を超えるものに限る)にあっては、高さ75 cm以内ごとに、踏幅(奥行き)が150 cm以上の踊り場を設けること。

-

傾斜路の始点、終点、曲がり角、折り返し部分には、車椅子使用者が安全に停止・方向転換できる150 cm以上の平坦な部分(踊り場)を設けることが望ましいとされています。

手摺(てすり)

スロープの安全性を高める上で、手摺の設置も必須です。

設置義務

階段・傾斜路ともに、原則として片側には手摺を設けることが義務付けられています(建築基準法施行令第25条)。さらに、両側(手摺が設けられた側を除く)には側壁又はこれに代わるものを設けなければなりません。

ただし、高さ1 m以下の部分には、手摺や側壁の設置義務はありません。

バリアフリー法による配慮

移動等円滑化誘導基準では、以下の配慮が求められることがあります。

-

高さが16 cmを超える傾斜がある部分には、両側に手摺を設けること。

-

手摺の高さは、床面から75 cm〜85 cm程度が標準的です。

-

小児や車椅子使用者にも配慮し、60 cm〜65 cm程度の低い手摺(二段手摺)を併設することが望ましいとされます。

また、手摺は握りやすい形状とし、端部は壁に巻き込むか、床に向けて立ち下げるなど、袖が引っかからない安全な処理が求められます。

一級建築士試験におけるスロープの知識

一級建築士試験の「計画」科目では、これらのスロープに関する法令(建築基準法、バリアフリー法)の知識が問われます。

特に重要なのは、勾配の数値(1/8、1/12、1/15)と、踊り場の設置基準(高さ75 cm以内ごと、踏幅150 cm以上)、そして手摺の設置に関する条件です。

法規の知識を単に暗記するだけでなく、「なぜこの基準が必要なのか」という安全・ユニバーサルデザインの観点から理解することが、大切になります。

免責事項

本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。

コメント