今回は、建築基準法におけるバルコニーについて解説します。特に、試験で問われやすい避難経路と手すりの規定を中心に見ていきましょう。

避難経路としてのバルコニー

バルコニーは、火災などの非常時に安全な場所に避難するための重要な経路となります。そのため、建築基準法では、避難上有効なバルコニーを設けることが求められる場合があります。特に、2方向避難が義務付けられている建築物では、バルコニーがそのうちの1つとして機能することが多いです。

避難経路となるバルコニーの要件

-

避難ハッチの設置: 下階に避難するためのハッチを設ける必要があります。

-

隣戸避難: 隣の住戸に避難できるよう、隔て板などを設け、非常時にはこれを破って移動できるようにします。

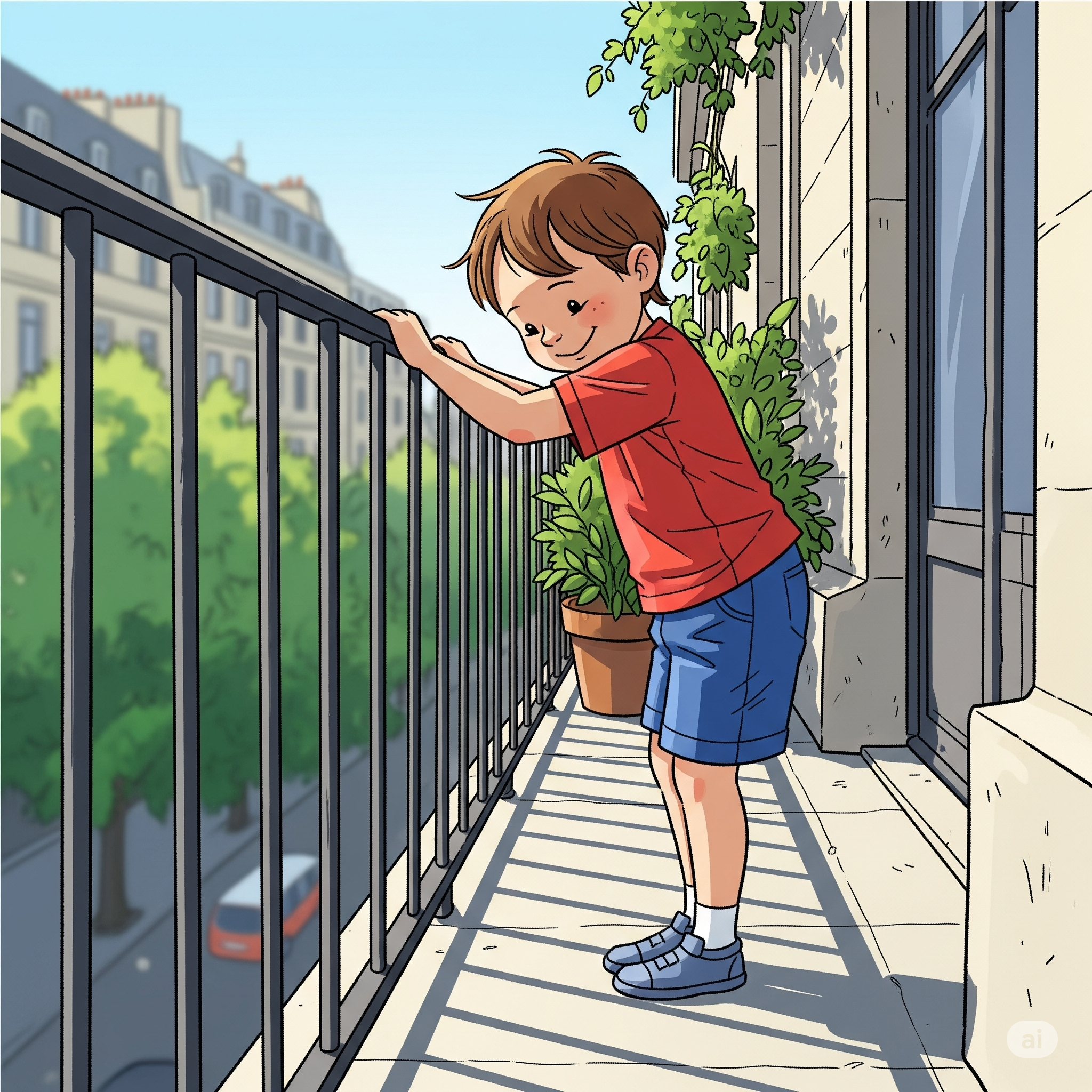

手すりの規定

バルコニーに設置する手すりは、墜落防止のため、安全性が確保されていなければなりません。以下の規定は必ず押さえておきましょう。

-

高さ: 手すりの上端の高さは、床面から1.1m以上とする。

-

手すり子の間隔: 手すり子の間隔は、内法(うちのり)で11cm以下とします。これは、小さな子供がすり抜けてしまうことを防ぐためです。

-

縦桟: 子供が足掛かりにしてよじ登ってしまうことを防ぐため、手すり子を縦桟にすることが推奨されます。横桟にすると、はしごのように足場になってしまう可能性があるためです。

これらの規定は、子供の安全を第一に考えたものです。試験では具体的な数字を問われることもあります。

サンコントロール (日射遮蔽)

バルコニーは、日射を遮る「サンコントロール」の役割も果たします。夏の日差しが室内に入るのを防ぎ、冷房負荷を軽減する効果があります。

免責事項

本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。

コメント