今回は、東日本大震災後の復興支援に関する重要なテーマ、「サポート拠点(サポートセンター)」について、わかりやすく解説します。

サポート拠点とは何か?

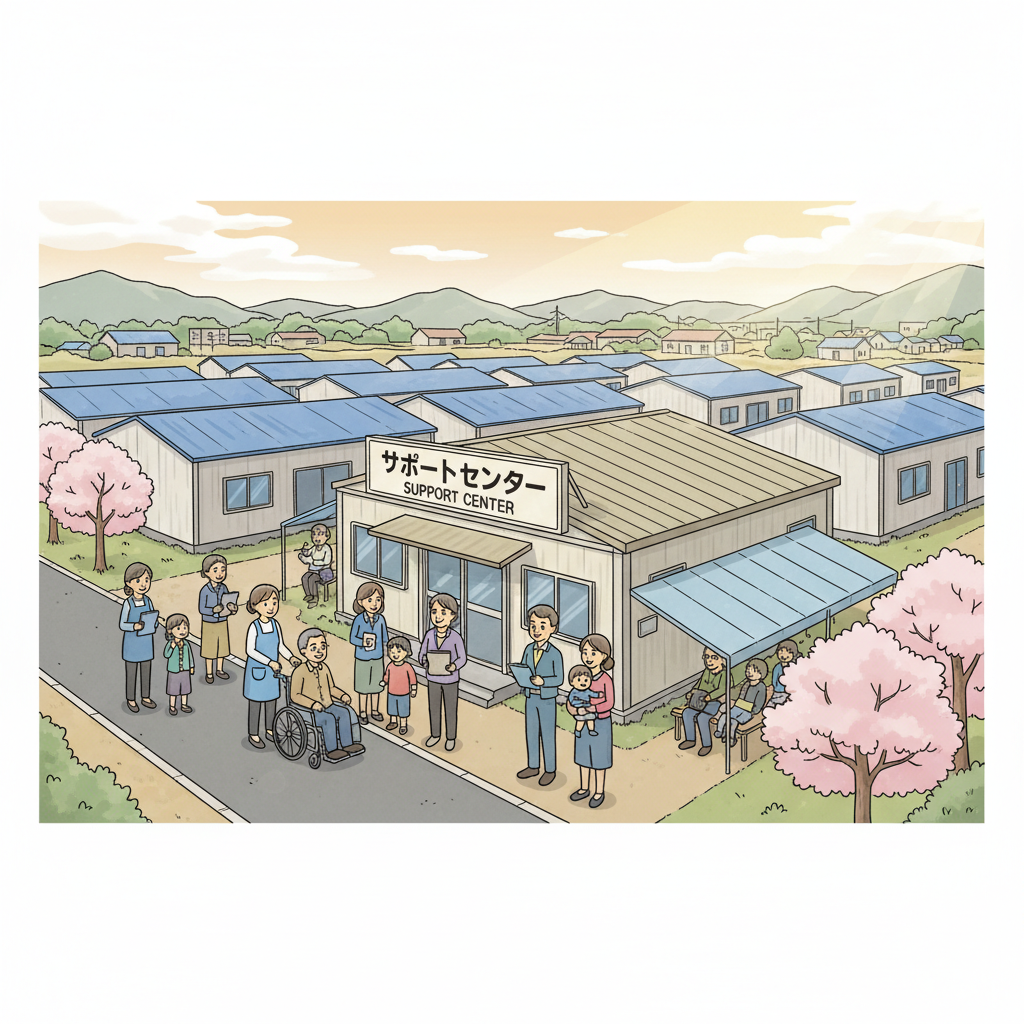

東日本大震災では、多くの住宅が失われ、被災地には応急仮設住宅が建設されました。しかし、高齢者や障がいを持つ方、要介護者など、特別な支援が必要な方々にとって、仮設住宅での生活は困難を伴うことがありました。そこで、これらの人々の生活を支えるために、仮設住宅の近くに設置されたのが「サポート拠点」です。

これは単なる集会所ではありません。要介護高齢者などの日常生活を支援することを目的とした施設で、具体的には以下のような機能が求められました。

-

コミュニティ形成の場: 孤立しがちな仮設住宅での生活において、住民同士が交流し、支え合える場所を提供しました。

-

専門家による支援: 介護士や保健師、社会福祉士などの専門家が常駐し、健康相談や介護支援、生活相談などを行いました。

-

災害時要援護者への配慮: 車椅子でも利用しやすいバリアフリー設計や、緊急時の対応を考慮した計画がなされました。

なぜ試験に出題されるのか?

建築士の役割は、単に建物を設計するだけではありません。社会のニーズに応え、人々の生活を守り、より良くするための建築を考えることが求められます。東日本大震災の復興支援におけるサポート拠点は、まさにその理念を具現化したものです。

免責事項

本記事は一級建築士試験の学習を補助する目的で作成されており、特定の試験問題の出題を保証するものではありません。学習においては、必ず公式のテキストや過去問題、最新の法規をご確認ください。

コメント